目次

天体写真の分類や初心者むけ機材

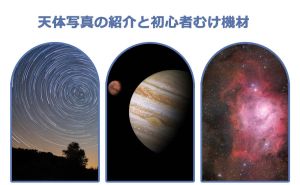

広大な星空において、天体写真は宇宙の美しい風景を永遠の一枚に収めるものです。天体写真には様々な分類方法がありますが、今回は星空写真、惑星写真、ディープスカイ写真の3つに大別してご紹介します。それぞれの撮影スタイルの特徴、テクニック、初心者向けのヒントをお伝えします。

01 星景写真

星景写真とは?

星景写真は、自然風景や人工物などの「地上の風景」を前景に、星空や星の軌跡を遠景として背景に撮影するものです。前景に星空を配置するため、星空をできるだけ多く捉えることを目指し、超広角レンズや魚眼レンズを使用することが多いです。

一般的な焦点距離は14~35mmで、絞りが広いほど有利です。単写の場合は、14~24mm、16~35mm、または魚眼レンズがよく選ばれます。

|

|

|

星景写真に推奨される機材

バックフォーカス要件

CS: 12.526mm

C: 17.526mm

02 惑星写真

惑星写真とは?

惑星写真、より正確には太陽系惑星写真とは、太陽系の8つの惑星を撮影することを指します。太陽と月は惑星とはみなされませんが、撮影技術はほぼ同じであるため、惑星写真に分類されます。

|

|

|

|

撮影環境の重要性

あらゆる天体写真は、良好な天候条件下でなければ撮影できません。曇天、雨天、霧霾(スモッグ)などの悪天候時には撮影不可能です。天候以外にも、惑星写真の仕上がりに大きく影響する要素がいくつかあります:

大気の透明度 - これは大気の澄み度を指します。霧霾がなく、空気の湿度が低い条件下では、肉眼でくっきりとした星を見上げられる状態が理想的です。一般的に、冬は夏より、高地は低地より透明度が高くなる傾向があります。

シーイング(大気の状態) - 地球の大気による温度や気流のゆらぎを指し、望遠鏡で見た天体の像がゆらいだりぼやけたりする現象、惑星像の鮮明さに直結します。シーイングが悪い場合、撮影はおろか、観測自体も困難になります。

惑星の高度 - 惑星の高度とは、観測者から見た地平線(水平線)から天体までの角度のことです。結論から言えば、「高度が高ければ高いほど、観測と撮影に適している」と覚えておいてください。高度がマイナス値になる場合は、その惑星が地平線下にあることを意味します。

惑星写真の基本的な方法

深空天体写真では長時間露光が基本ですが、惑星写真ではほとんどの被写体に対して長時間露光は適していません。代わりに「短露光多数枚」と呼ばれる手法が一般的です。これは露光時間を短くし、撮影フレーム数を増やすことで、高品質なフレームを重ね合わせて信号対雑音比(SN比)を向上させる(つまり、画像をよりクリアにし、ノイズを減らす)方法です。

さらに、ご存知の通り惑星は自転しているため、撮影に長時間をかけることはできません。短時間露光で素早く撮影を完了させる必要があります。

では、どのくらいのフレーム数が必要なのでしょうか?もちろん多ければ多いほど良く、数千から数万フレームを撮影してこそ、惑星写真の初心者を名乗れると言えるでしょう。高フレームレートのカメラを使えば、数万フレームの撮影もわずか数分で完了します。

画像編集ソフト

惑星撮影の主要機材

惑星撮影では、惑星の細かいディテールと動きを捉えることが重要です。このため、高解像度かつ高速連写が可能なカメラが求められます。惑星撮影に適した天体専用カメラ(一般的に「惑星撮影用カメラ」と呼ばれます)は、通常、高画素かつ高速な連写性能を備えており、惑星の微細な構造や瞬間的な変化を捉えることができます。

SVBONY機材のおすすめ

撮影システム

主鏡筒:MK105/MK127>>

惑星撮影用カメラ:SV705C/SC715C>>

ガイドスコープ:SV198>>、SV106>>

ガイド用カメラ:SV905C>>、SV305 Pro>>

バローレンズ:2倍/3倍>>

大気分散補正装置(ADC):SV199>>

目視システム

上記カメラ類を接眼レンズに交換(例:SV230スーパズーム接眼レンズ)>>

ガイドスコープをファインダースコープ(例:SV182等)に交換>>

|

|

惑星撮影用望遠鏡選びの3つのポイント

- 精度 - レンズや鏡の研磨精度は、表面の平滑度や形状の正確さを表します。光学部品の性能を左右する重要な要素であり、光の反射や透過に影響を与えます。 精度が高ければ高いほど、惑星の細かいディテールをより多く捉えることができます。基本的な要件として、波長の1/4以下の精度が求められます。

- 口径 - 口径が大きいほど分解能が高くなり、より多くの細部を写し出せます。

分解能(角秒)= 140 / D (D:望遠鏡の口径、単位はmm)

- 焦点距離 - 焦点距離は主鏡から主焦点までの距離を指し、主鏡などによって集められた光が焦点を結ぶまでの距離のことです。焦点距離は、ターゲットが画面内でどれくらいの大きさに見えるかを決定します。惑星撮影では、焦点距離が1000mm以上の鏡筒を選ぶことが推奨されます。 焦点距離と口径の比はF値(f/で表示)と呼ばれ、これは望遠鏡の光を集める速度を表します。F値が小さいほど光を集める速度が速く、より明るい像を得ることができます。深宇宙写真では撮影効率を上げるため短焦点(低F値)が求められますが、惑星撮影では被写体が明るく長時間露光が不要である代わりに、より大きな拡大率が必要とされます。

もし望遠鏡のF値が小さく、惑星が画面内で小さすぎる場合はどうすればよいでしょうか?バローレンズを追加しましょう。例えば元々F5の望遠鏡に2倍のバローレンズを装着すると、実効F10相当となります。

03 深宇宙写真

深宇宙天体とは?

深宇宙天体(ディープスカイオブジェクト、DSO)とは、太陽系外にある天体の総称で、星雲、星団、遠方銀河などを含みます。これらのうち、肉眼で見えるのはM31アンドロメダ銀河やM42オリオン大星雲など、ごく一部の明るいものに限られます。

ナローバンドフィルターとハッブルパレット

特に重要な概念として、ナローバンドフィルターとハッブルパレットについて理解を深めましょう。

発光星雲を例にとると、その放射はHα、SII、OIIIといった特定の波長帯に集中しています。ナローバンドフィルターを用いてこれらの波長帯(チャンネル)を個別に撮影した後、チャンネル合成によって画像に色彩を与えることができます。

代表的な配色方法が ハッブルパレットです。これは、SII輝線をRチャンネルに、Hα輝線をGチャンネルに、OIII輝線をBチャンネルに割り当てることで、特徴的な金色と青色の対比色調を生み出します。

天体撮影の基礎知識|CMOSカメラに適したフィルターの選択>>

|

|

|

|

深宇宙写真におすすめ機材

SVBONY機材のおすすめ

主鏡筒: SV503, SV550, SV555, MK105, MK127 など>>

撮影カメラ: SV405CC, SV605CC, SV605MC など>>

ガイドスコープ: SV198, SV106, SV165 など>>

ガイドカメラ: SV905C, SV305 Pro など>>

フィルター: SV227 SHOシングルナローバンド, SV220デュアルナローバンド, LRGBフィルターセット など>>

その他: バローレンズ、フラットナー、デューティヒーター、電動フォーカサーなど

まだカスタマーレビューはありません . レビューする残す !