Table of Contents

初心者のための惑星撮影ガイド:おすすめ器材(一)

惑星観測シーズン到来!木星の縞模様、土星の環、そして火星の極冠を撮影する絶好のチャンスです!惑星の細部を鮮明に捉えるには、適切な機材が必要です。この記事では、望遠鏡、惑星カメラ、赤道儀、バローレンズなど、惑星撮影に必須の機材について詳しくご紹介します。お役に立てれば幸いです。

惑星撮影に適した望遠鏡の選び方

望遠鏡を選ぶ際に考慮すべき3つの要素

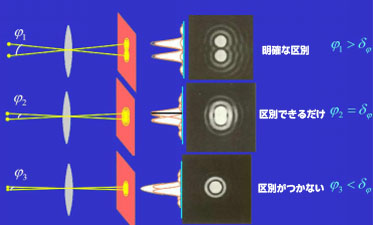

望遠鏡が惑星撮影に適しているかどうかを判断するには、解像度、口径、焦点距離という3つの要素を考慮する必要があります。望遠鏡の解像度とは、望遠鏡がどれだけ細かい角度の差を区別できるかを示す指標です。地球から近くの2つの星を肉眼で観察する場合、人間の目の角度分解能の限界により、1つの星しか見えません。しかし、適切な望遠鏡を使用すれば、2つの天体を見ることができます。簡単に言えば、解像度とは狭い視野で天体を分解する能力です。分離角が小さいほど、解像度は高くなります。

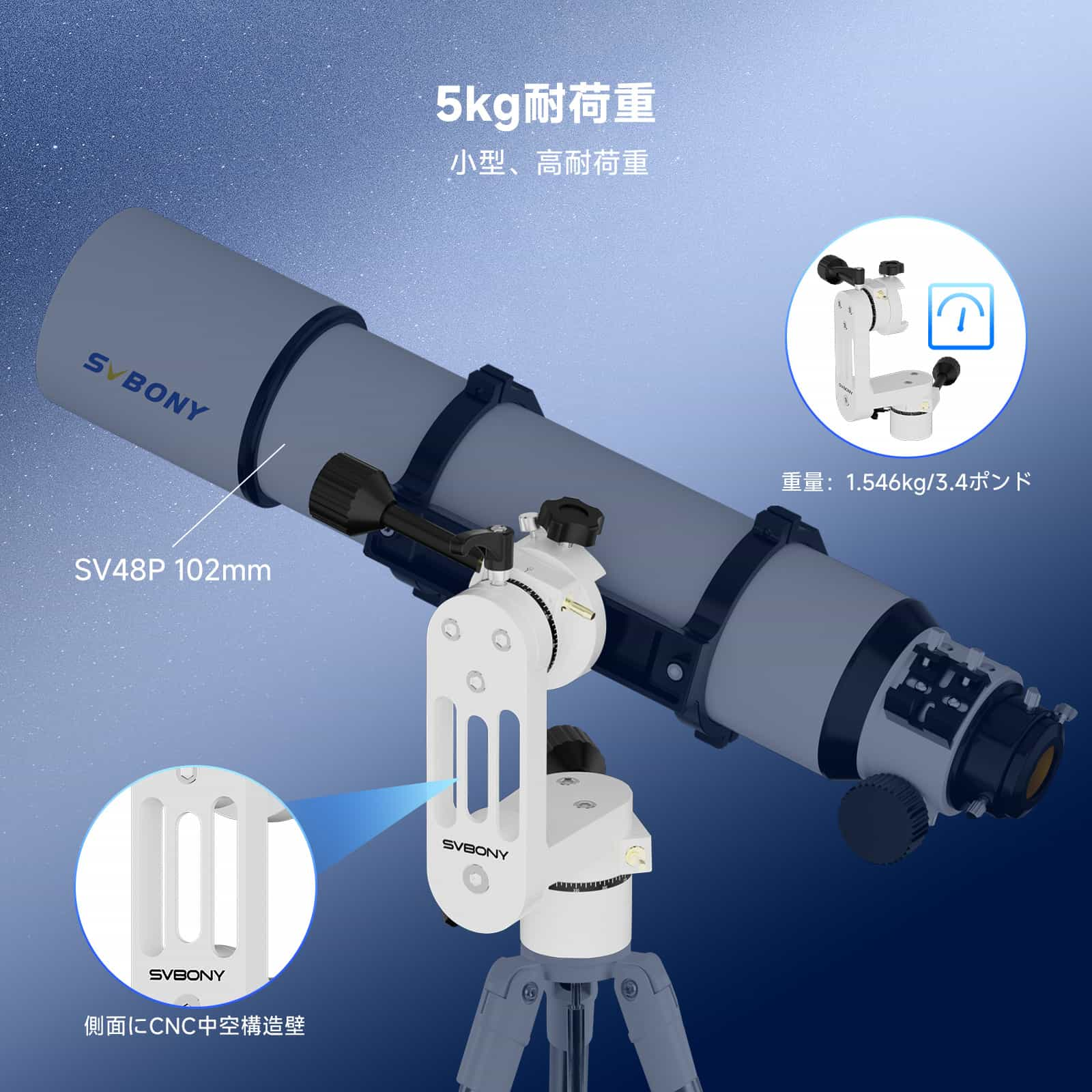

さらに、口径が大きいほど解像度が上がり、像も明るくなりますが、惑星の細部をより多く捉えることができます。視認性と鮮明度を向上させるには、口径が90mm以上である製品を使う必要があります。

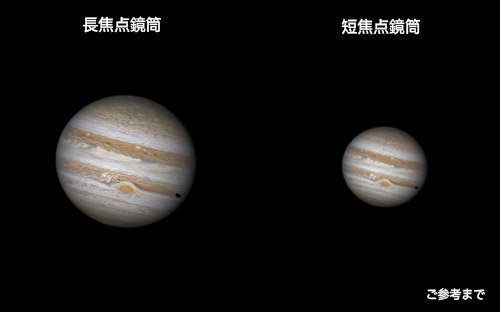

続いて、望遠鏡選びで重要なもう1つの要素は焦点距離です。

焦点距離は、フレーム内の被写体の大きさを決定します。同じ距離から撮影する場合、焦点距離が長いレンズほど、被写体が大きく写り、焦点距離が短いレンズほど、被写体は小さく写ります。焦点距離の長い望遠鏡は惑星撮影に適しています。惑星は比較的明るく見えるため、焦点距離の短い望遠鏡は不要だからです。では、焦点距離の短い望遠鏡は惑星撮影には不向きなのでしょうか?いいえ、バローレンズを使えば焦点距離を伸ばすことができます。

出典:ZHIHU

望遠鏡の種類

望遠鏡には、大きくわけて「屈折式望遠鏡」、「反射式望遠鏡」、「カタディオプトリック式望遠鏡」の3種類があります。

「屈折式望遠鏡」:構造が安定しており、優れた結像性能を発揮しますが、色収差の影響を受けることがあります。APO望遠鏡(アポクロマート望遠鏡)は色収差を除去できますが、製造が難しく、高品質なレンズを使用するため、価格が非常に高くなります。

「反射式望遠鏡」:ニュートン式反射望遠鏡などの反射望遠鏡は色収差がなく、費用対効果が高いため、大口径を求める方に適しています。ただし、光軸調整が必要なため、初心者には難しいかもしれません。

(惑星撮影における光軸精度の要件は、深宇宙撮影における要件ほど厳しくありません。)

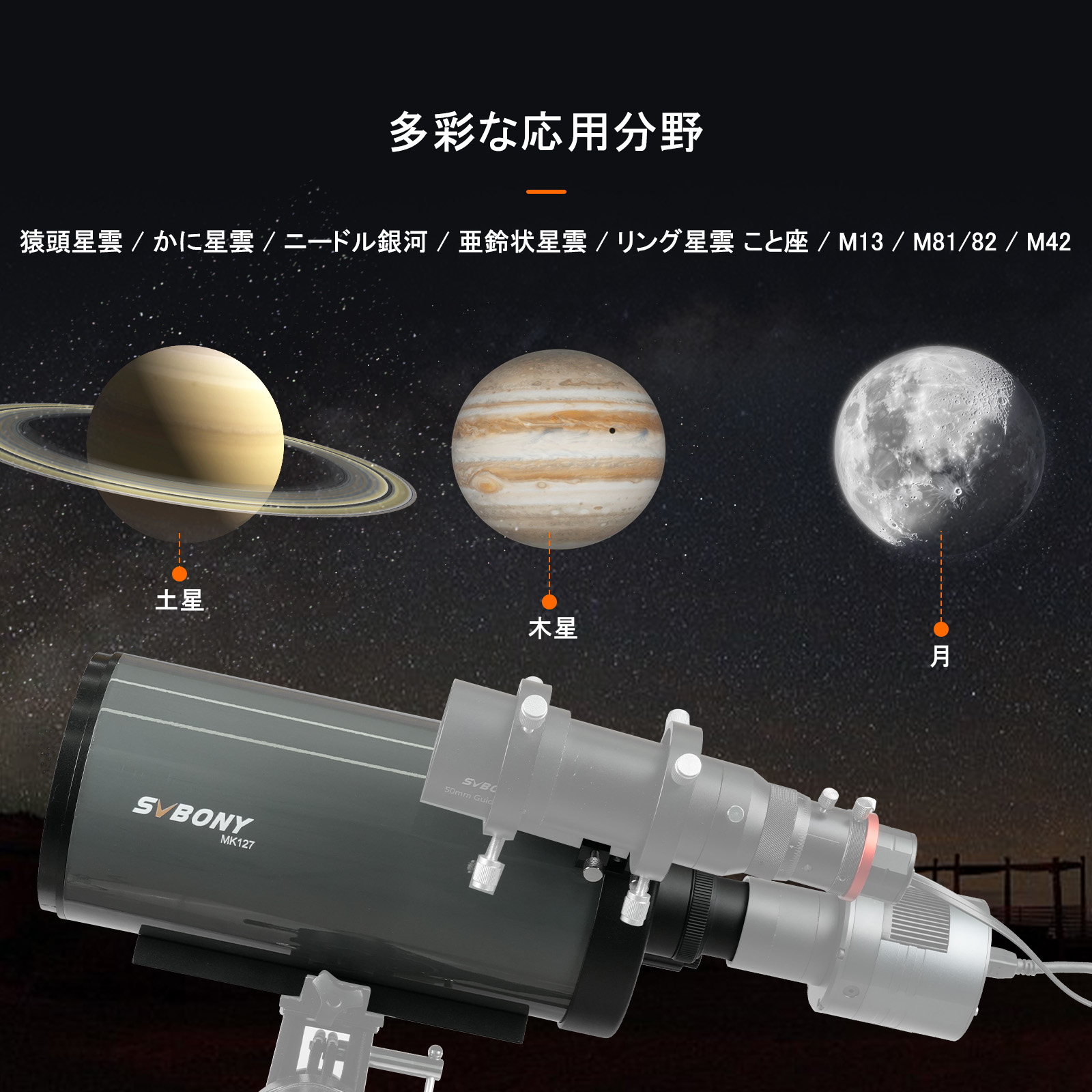

「カタディオプトリック式望遠鏡」:カタディオプトリック式は、反射望遠鏡と屈折望遠鏡の両方の特性を兼ね備えています。RC、シュミットカセグレン式、マクストフカセグレン式などいくつかの種類がありますが、シュミットカセグレン式とマクストフカセグレン式が最も一般的です。マクストフカセグレン式は口径が比較的小さく、通常6インチ以下であるため、初心者レベルの眼視撮影や惑星撮影に適しています。安定した光軸を備え、頻繁な調整は不要です。しかし、焦点距離が長いため、赤道儀では高い追尾性能が求められるため、惑星撮影や小天体の深宇宙観測に適しています。一般的に、シュミットカセグレン式はマクストフカセグレン式よりも大口径望遠鏡に組み込みやすいです。欠点は、価格が高いことです。

おすすめ鏡筒

| MK90>> | MK127>> |

|

|

経緯台と赤道儀のどちらを選ぶべきでしょうか?

経緯台は、天体望遠鏡の架台の一種で、水平方向と垂直方向の2つの軸で回転します。これら 2 つの軸の動きにより、天体を狙って追跡したり、任意の方向に向けることができます。セットアップが簡単で、極軸合わせなどの手間が不要で、すぐに観測を始められます。構造がシンプルで軽量、持ち運びやすいです。安価で、同等の赤道儀に比べて大幅に軽量です。ただし、地球の自転により、像面回転(略して像回転または視野回転)と呼ばれる天体の自転効果が生じるため、長時間露光の深宇宙撮影には適していますが、惑星撮影には適しています。

| SV225経緯台>> | SV225mini経緯台 |

|

|

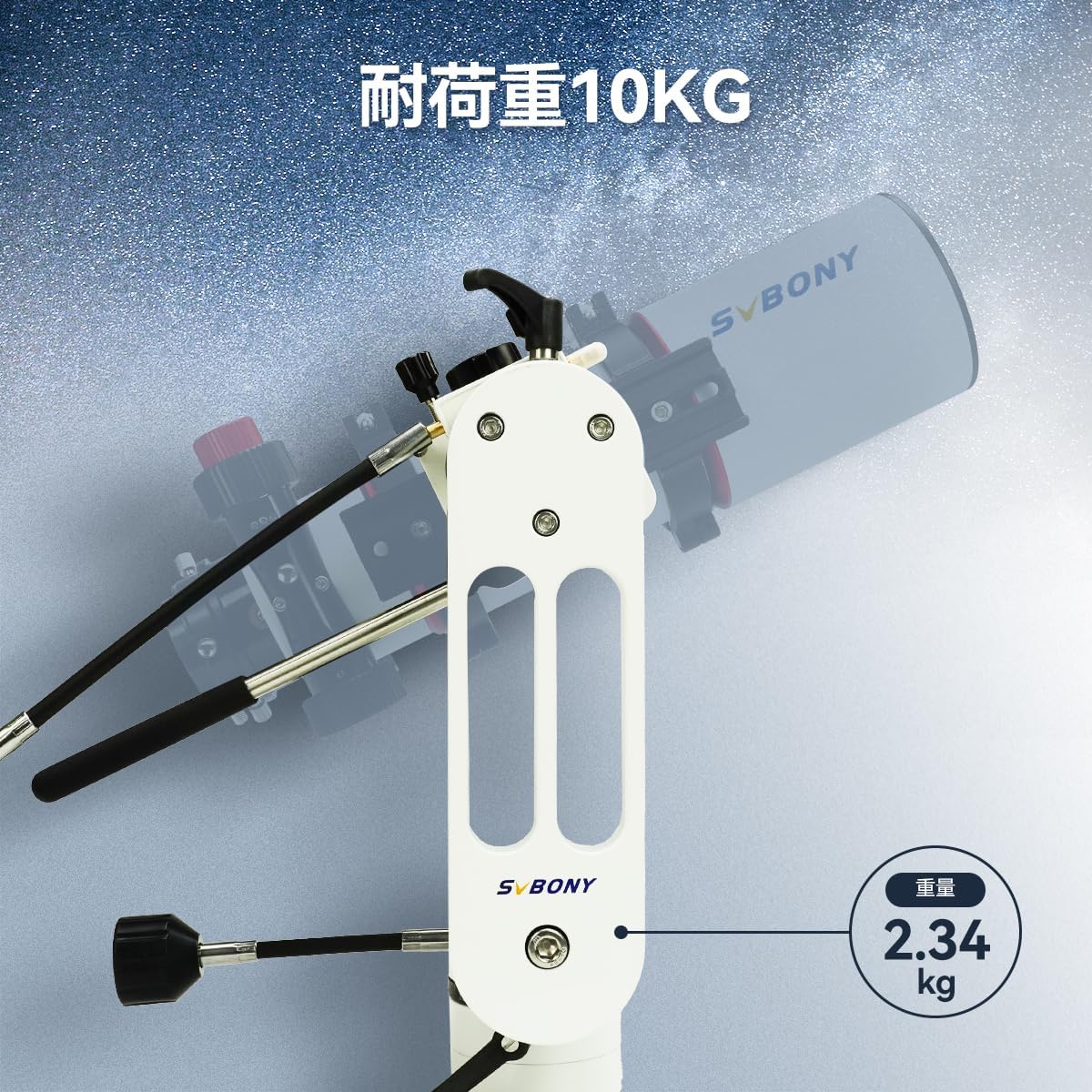

赤道儀も天体望遠鏡の架台の一種で、天体の日周運動を追尾するために使用される装置です。赤道儀には、極軸と赤緯軸という2つの回転軸があります。極軸は地球の自転軸と平行に、赤緯軸は極軸に垂直に配置されます。地球の自転による天体の動きを補償し、望遠鏡を天体の動きと同期させます。これにより、長時間露光による天体写真撮影が可能です。ただし、設置する際に極軸を合わせる必要があり、経緯台に比べて手間がかかります。価格も経緯台より高価で重量も重いです。初心者には扱いにくい場合があります。

大気色収差補正装置(ADC)

ADCを使用する理由は?

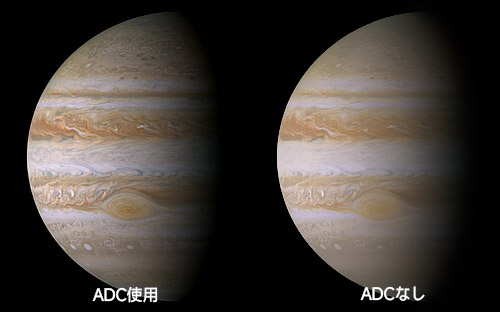

地球の大気は、光の波長によって屈折率が異なります(短波長の青色光は長波長の赤色光よりも屈折率が高い)。そのため、天体を撮影する際にプリズムのような分散効果が生じ、星像の縁に色のついた縞模様が現れます(青色側の波長のずれがより顕著になります)。ADCは、2枚のプリズムを組み合わせ、大気分散と同じ方向で逆方向に分散を発生させ、色によって異なる光の進路を補正します。おすすめ:SV199 1.25” ADC大気分散補正プリズ

▲ ADC使用とADCなしの比較

惑星撮影用カメラの選び方

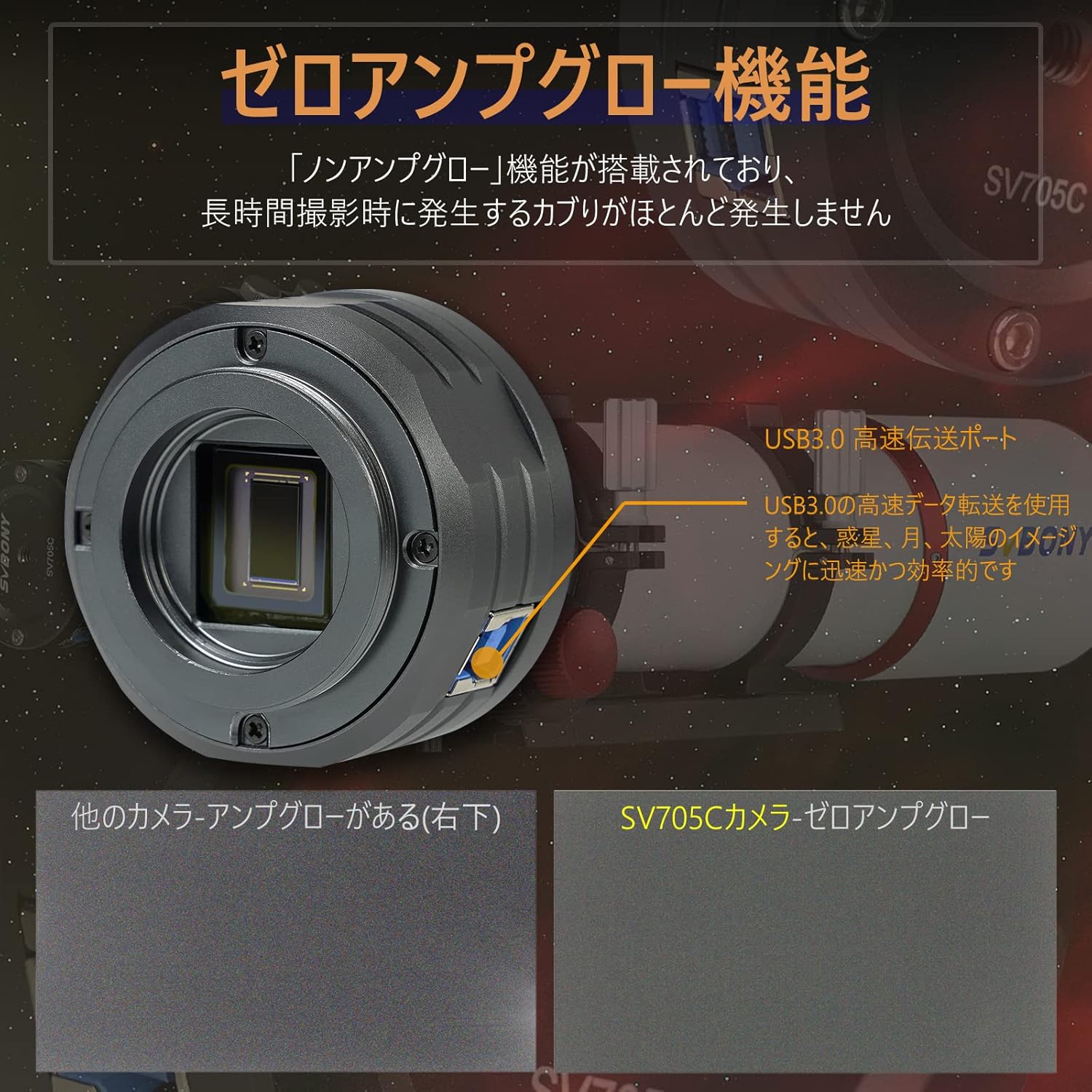

惑星撮影用のCMOSカメラを選択する際には、読み出しノイズ、高感度、フレームレート、ピクセルサイズ、、いくつかの要素を考慮する必要があります。その中、低読み出しノイズと高感度は重要なパラメータであり、S/N比と画像の鮮明度に直接影響します。

一般的に推奨される惑星撮影用カメラチップには、Sony IMX585、Sony IMX678、AR0130CS、Sony IMX715、Sony IMX662などがあります。Sony IMX715を搭載した SVBONY SC715C 惑星カメラと、Sony IMX585 チップを搭載した SV705C カメラをお勧めします。

SC715C 惑星カメラ>> |

SV705C プラネタリーカメラ>> |

|

|

多少なりともお役に立てたのであれば何よりです幸いです嬉しいです。

There are no customer reviews yet . Leave a Reply !